從認識到實踐,打造共融視野的適應體育教學力

共融願景啟動 齊聚師大探索適應體育新方向

由運動部主辦、國立臺灣師範大學體育與運動科學系及適應體育發展中心承辦的114學年度運動部推展學校適應體育深耕總計畫增能工作坊,於11月1日至2日於國立臺灣師範大學和平校區體育館舉行。本次活動以「從認識到實踐:打造共融視野的適應體育教學力」為主題,吸引全國各地體育教師與師培生熱烈參與,現場交流氣氛熱絡。

運動部適應運動司蔡忠益副司長及張維倫科長亦蒞臨指導,蔡副司長開幕致詞揭示適應運動司成立後的政策方向,並非取代學校適應體育而是適應運動範圍的擴展。計畫主持人臺師大林靜萍教授亦指出本次工作坊的參與成員包含小學、中學到大學端的教師,有體育老師、特教老師(將近一半)、也有師資生,充分展現主題「共融」的精神。

厚植融合教育專業 培養教師多元教學力

本次工作坊旨在透過專題講授,協助教師與師培生理解適應體育的核心理念、融合教育趨勢及身心障礙學生運動參與的重要性。活動並藉由第一線教師的經驗分享,呈現課程設計理念、師生互動與實務挑戰的解決策略,提供具體可行的教學建議。再透過「走繩運動」的介紹與體驗,探索其在融合教育情境中的應用價值,期能厚植教師推動融合體育與全民運動的專業知能,促進多元學生的共融發展。

首日講座精彩紛呈 理念與實踐並進

首日課程安排三場精彩講座。由臺中市身心障礙體育總會陳薇任秘書長揭開序幕,她以多年推動適應體育的實務經驗,說明融合教育的核心精神,並強調「學生的限制,不應成為他失去發光機會的理由」,引起現場教師深刻共鳴。

接著由新竹縣大同國小洪維辰老師以「現場的每一步」為題,分享如何從學校現場出發,推動適應體育計畫的歷程,並以幽默的例子說明教師團隊支持的重要性。

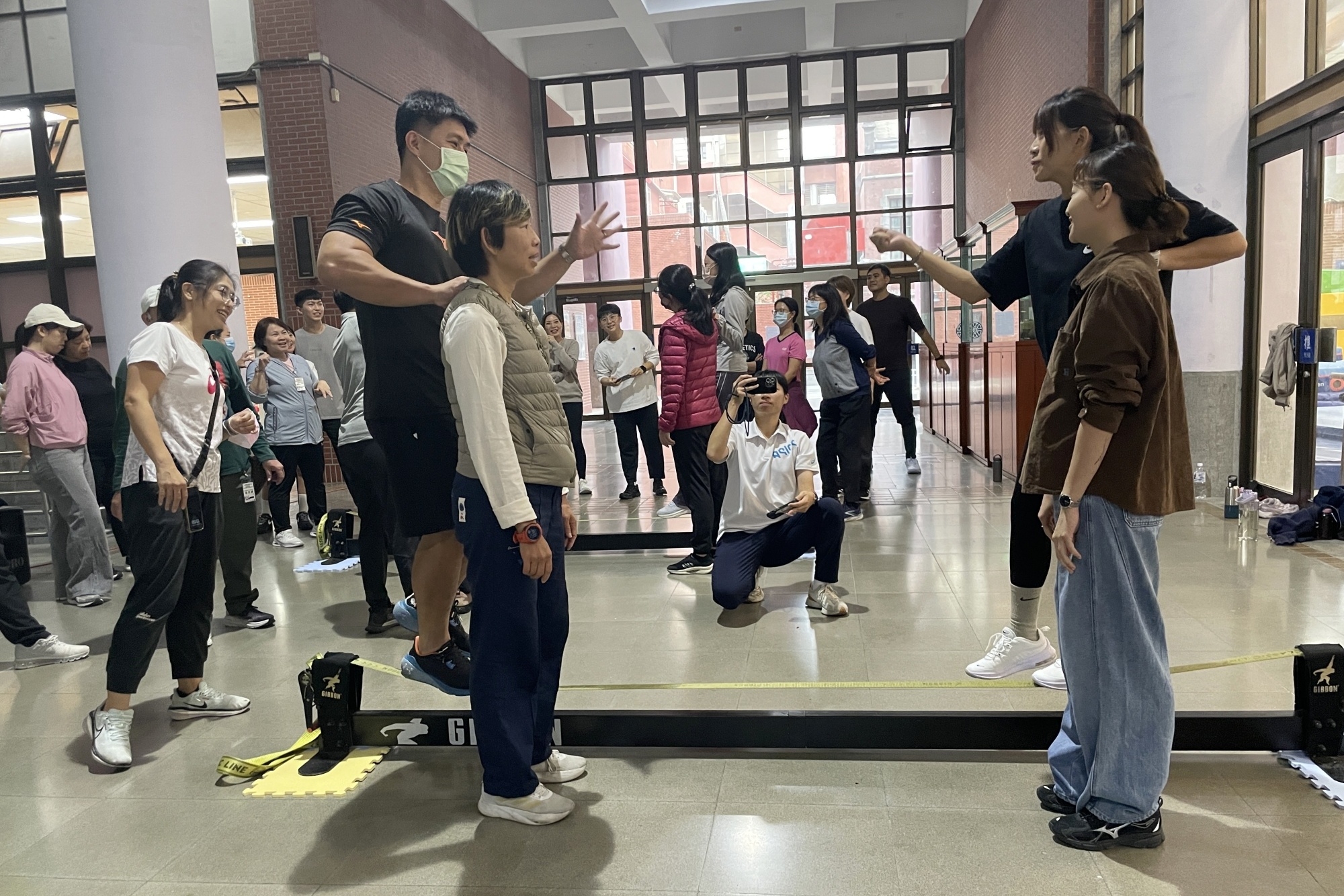

最後,由國立玉里高中吳瑤雯與邱鈞稜老師共同帶領「走上融合的繩索」體驗課,透過實際操作讓教師親身感受專注、協調與互助的意涵,體會到每一位學生都能在體育課中找到屬於自己的舞台。

動得簡單、學得共融 次日聚焦實作體驗

11月2日的活動以「動得簡單、學得共融」為主軸,旨在協助教師與師培生理解融合式體育教學的理念。講座中介紹如何依據學生能力進行個別化調整,並以 Kan Jam 與 Cornhole 為案例,示範適應性修正與課堂操作方式,確保所有學生皆能參與。

進一步安排布袋球、飛盤與芬蘭木柱等體驗活動,讓學員親身感受規則調整與器材替代的策略,模擬融合課堂情境,增進教師在規劃與執行融合式體育活動上的實務經驗與專業知能。課堂氣氛輕鬆活潑,教師們積極參與,現場笑聲與掌聲不斷,充分展現共學、共玩的教育精神。

從理念到行動 開創沒有距離的體育課

兩日課程從理念、實踐到體驗層層呼應,讓參與教師收穫滿滿。許多教師表示,此次活動讓他們更清楚適應體育的方向,也獲得許多可立即應用於課堂的具體做法。

透過這場工作坊,教師們不僅強化了專業知能,也共同凝聚了推動共融教育的信念。未來,運動部與計畫團隊將持續深耕適應體育推展,期望讓每一位孩子都能在運動中被看見、被尊重,真正實踐「沒有距離的體育課」。(資料來源:體育與運動科學系 / 編輯:胡世澤)

運動部適應運動司蔡忠益副司長開幕致詞

臺中市身心障礙體育總會陳薇任秘書長揭開講座序幕

新竹縣大同國小洪維辰老師推動學校適應體育計畫的歷程

國立玉里高中吳瑤雯與邱鈞稜老師共同帶領「走上融合的繩索」體驗課

安排布袋球、飛盤與芬蘭木柱等體驗活動,讓學員親身感受規則調整與器材替代的策略。